毎年10月22日に京都で開催される時代祭。華やかな歴史装束を身につけた大勢の人々が京都のまちを練り歩くこの祭りは、葵祭、祇園祭と並んで京都三大祭のひとつに数えられています。

しかし、ただのお祭りではありません。もとをたどれば、京都のまちおこしを目的とした一大プロジェクトの一環だったのです。

京都に元気を!明治時代の地域活性プロジェクト

幕末の動乱を経て、日本の都が東京に事実上うつされた明治時代。京都は人口が減少し、経済が衰退するといった深刻な危機に直面していました。しかし、そんな状況を打破しようと、京都の人々はまちおこし事業に取り組みます。その改革は、教育、工業、インフラなど、多岐にわたる分野で進んでいきました。

そのプロジェクトのひとつが、平安京が誕生して1100年目の明治28年(1895)に開催された「平安遷都千百年紀念祭」です。この時に、平安京を築いた桓武天皇をまつる平安神宮も創建されました。

こうしたお祝い行事として企画されたのが、約500名による時代風俗行列です。厳密な時代考証を行い、京都の伝統工芸の技をもって復元した衣装や道具を身につけた人々の行列は、京都の復興を願うとともに、京都の歴史や文化を最大限にアピールするものでした。これが翌年には平安神宮の祭典となり、現在へと受け継がれていきます。

2キロにわたる歴史絵巻!圧巻の「時代風俗行列」

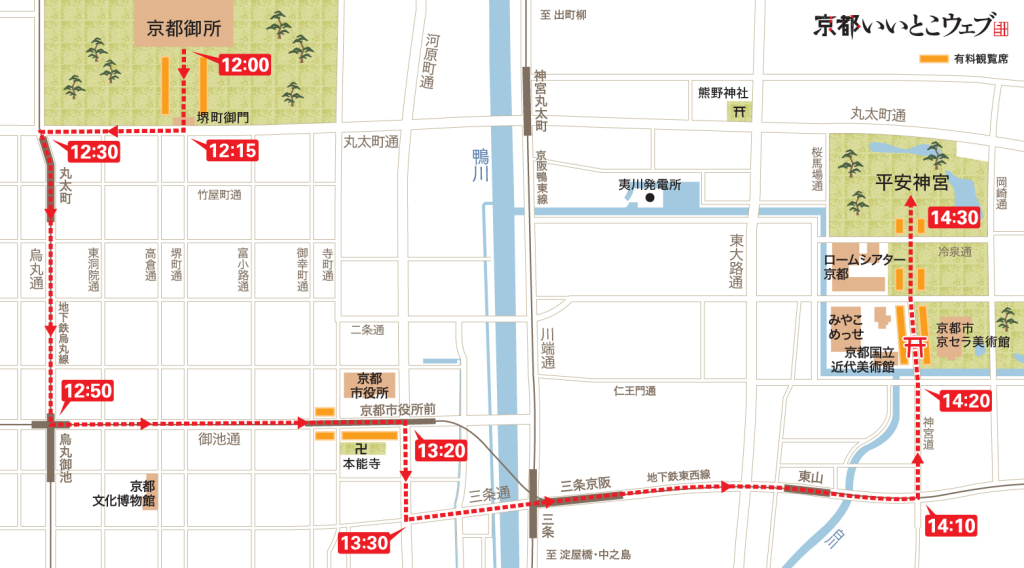

現在の時代風俗行列には、約2000人もの京都市民が参加。総延長2キロにおよぶこの行列は、明治維新から延暦時代まで、8つの時代をさかのぼる形で構成されています。

観覧するなら、ゆったり座って見られる有料観覧席がおすすめです。有料観覧席は「京都御苑」「御池通」「平安神宮道」の3か所に設置されています。動画もご参考ください(事前許可のもと撮影した動画です)。

時代祭のあとはどうする?明治の京都を巡る

時代祭が始まったのと同じ明治28年には、約113万人もの来場があったという「第4回内国勧業博覧会」も開催されました。

会場は平安神宮の南側。そして、博覧会へのアクセスとして、日本初の営業用の水力発電所である蹴上発電所から供給された電気で動く路面電車(市電)に活用されました。発電所には、滋賀県大津市から琵琶湖の水を京都に引く「琵琶湖疏水」を利用。こうした「琵琶湖疏水」もまた、京都の活性化を目指して取り組まれた一大プロジェクトのひとつでした。

時代祭の観覧に合わせて、琵琶湖疏水の関連施設を巡るのもおすすめです。しかも今年は、琵琶湖疏水関連の施設が国宝・重要文化財に指定されたばかり!

平安神宮から歩いて行ける範囲にも、次のような場所があります。

- 国宝: 蹴上インクライン(ねじりまんぽ含む)、南禅寺水路閣

- 国の重要文化財: 旧御所水道大日水源地喞筒所、蹴上発電所旧本館など

時代祭を観覧したあとは、「明治時代の京都」の息吹を感じてみませんか?

時代祭は、京都の歴史と文化、そして今も昔も京都の人々の情熱が詰まったお祭りです。時代祭を観覧する際は、行列の華やかさだけでなく、その背景にある物語にも思いを馳せてみてくださいね。

●平安神宮

●京都観光Navi(有料観覧席など)